Une technologie « verte » ?

L’hydrogène est la molécule la plus légère de l’univers et existe en quantité abondante sur Terre. Appelé « Air inflammable » lors de sa découverte en 1766 par Cavendish (car l’hydrogène pur brûle ou explose en présence d’oxygène), l’hydrogène est le principal composant du Soleil et de la plupart des étoiles.

Sur Terre, l’hydrogène est principalement présent à l’état d’eau liquide, solide ou gazeuse (vapeur d’eau). On le trouve aussi dans la composition du Méthane (CH4). En pratique, l’hydrogène se présente sous la forme de dihydrogène (H2), bien que l’on parle couramment d’hydrogène.

La France produit actuellement près d’un million de tonnes d’hydrogène par an, principalement pour un usage chimique (désulfurisation de carburants pétroliers, fabrication d’ammoniac, …). L’hydrogène est produit le plus souvent par vaporeformage du gaz naturel (largement composé de méthane), ce qui a l’intérêt d’être peu coûteux mais le désavantage de produire une quantité importante de gaz à effets de serre (environ 10 millions de tonnes de GES équivalent par an).

L’hydrogène a cependant un potentiel de stockage énergétique très fort. En effet, la molécule possède une densité énergétique par unité de masse trois fois supérieure au gazole. Sa faible densité énergétique volumique à pression atmosphérique nécessite cependant de compresser fortement l’hydrogène (de 350 à 700 bars).

La transformation d’énergie en hydrogène passe principalement par l’électrolyse d’eau. Celle-ci peut se faire de manière décarbonée si l’énergie utilisée est issue des surplus d’électricité renouvelables intermittentes (éolien et photovoltaïque principalement). L’hydrogène produit peut être stocké sur des cycles longs, puis utilisé en méthanisation, injecté dans le réseau de gaz, ou bien transformé en électricité par une pile à combustible.

Aujourd’hui considérée comme l’une des solutions clés de la transition énergétique, l’hydrogène fait l’objet de nombreuses recherches et d’un développement certain. Au-delà de ses capacités de stockage (intéressant notamment dans le cadre des énergies renouvelables intermittentes), l’hydrogène peut représenter un intérêt fort pour le transport, notamment par la nature de son stockage qui s’affranchis de l’usage de pack batteries lourds, encombrants et polluants à produire.

Le véhicule à hydrogène regroupe en fait deux technologies : le moteur à hydrogène (moteur à explosion fonctionnant par l’injection et l’explosion de l’hydrogène en contact avec de l’oxygène), et le moteur électrique, alimentée par un pile à combustible.

La pile à combustible fonctionne à l’inverse d’une électrolyse : l’hydrogène mis en contact de l’oxygène produit de l’oxydation, de l’électricité, de l’eau et de la chaleur. En général, les piles à combustibles assurent une récupération de 30 % de l’énergie produite, mais le potentiel de ce rendement s’élève à 50, voire 60 %, laissant encore une marge importante de progression à la technologie.

Un potentiel important pour la filière énergétique française

Une étude de 2017 menée par le cabinet McKinsey pour le Hydrogen Council (regroupant les principaux acteurs industriels de la filière), met en avant que l’hydrogène pourrait représenter 18 % de la consommation d’énergie à horizon 2050 contre à peine 2 à 3 % aujourd’hui. Ce marché gigantesque pourrait représenter 40 Milliards d’euros et 150 000 emplois en France, de quoi motiver l’accompagnement de la filière par les politiques publiques.

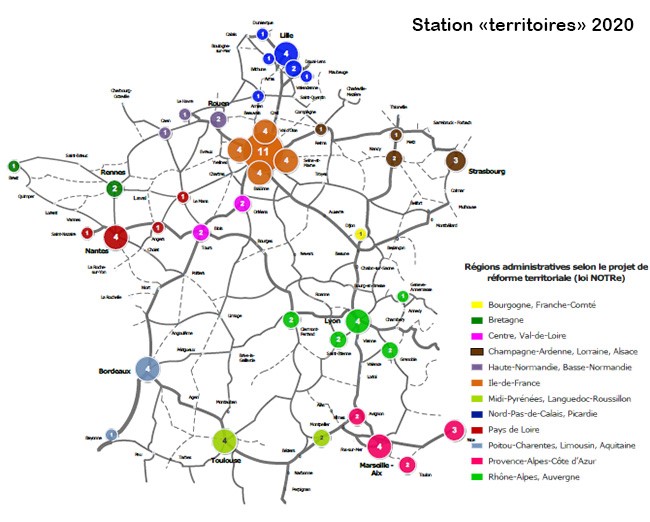

Le Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique, présenté en juin 2018 par Nicolas Hulot, souhaite faire de l’hydrogène un des piliers d’un modèle énergétique neutre en carbone. Doté de 100 millions d’euros, ce plan vise à déployer l’hydrogène dans l’industrie, la mobilité et l’énergie. Le plan prévoit notamment le déploiement de flottes territoriales (5 000 véhicules légers et 200 véhicules lourds – bus, camions, TER, bateaux) et la construction de 100 stations de distribution d’ici 2023.

Aujourd’hui la filière de la mobilité hydrogène rencontre plusieurs freins à son développement :

- La disponibilité de l’hydrogène en recharge de proximité

Comme toute énergie alternative de mobilité, la question de la recharge est centrale dans le déploiement de la technologie. La recharge en hydrogène pose plusieurs questions. En effet, au-delà des coûts d’implantations et d’exploitation d’une station pour aujourd’hui très peu de véhicules, la question de la provenance de l’hydrogène est problématique.

Produire de l’hydrogène de manière industrielle puis le transporter jusqu’à la station ne peut être une solution durable tant l’impact carbone de l’hydrogène transféré au véhicule devient lourd. L’enjeu devient alors la production locale de l’hydrogène, notamment à partir d’énergies renouvelables. Plusieurs stations ont été développées de la sorte et proposent un modèle énergétique intégré et durable, bien que la rentabilité économique ne soit pas prouvée.

23 stations équipent le territoire français fin 2018, soit bien trop peu pour assurer un déploiement national des véhicules hydrogènes. Le plan de déploiement de l’hydrogène doit permettre de répondre à cet enjeu avec un maillage plus fin du territoire. Il s’agira cependant de déployer des stations adaptées, proposant un hydrogène à faible impact carbone.

- Le coût de la technologie

Encore émergente, la technologie hydrogène représente un surcoût conséquent à l’achat et un intérêt économique faible à l’usage. Ainsi, la Toyota Mirai, véhicule hydrogène le plus vendu, s’obtient à partir de 78 900 € (éligible au bonus écologique). Avec un réservoir de 5kg, elle peut parcourir un peu moins de 500 km avec une recharge. La consommation du véhicule est d’environ 0,8 kg/100km. Les stations de distribution commercialisent aujourd’hui un hydrogène autour de 15 € le kilo, soit un prix (ramené au kilomètre) de 12€/100km. Avec un tarif supérieur aux carburants classiques, l’investissement dans un véhicule hydrogène relève du militantisme. Un des enjeux essentiels de la technologie est donc de proposer un hydrogène à des prix compétitifs face aux énergies fossiles et abaisser le kilo d’hydrogène autour de 10€ le kilo, voir moins. Le prix des véhicules doit également évoluer à la baisse, ce qui devrait être le cas avec une industrialisation des technologies et une baisse du coût de la pile à combustible.

La Toyota Mirai est le véhicule hydrogène le plus commercialisé (Crédit photo : Toyota)

Déjà observé avec le déploiement des véhicules électriques à batterie, la question de risque industriel est centrale dans la diffusion de la technologie hydrogène dans la mobilité. Les consommateurs attendent le déploiement d’une infrastructure de recharge qui rechigne à se développer par manque de clients. Les pouvoirs publics ont donc un rôle central à jouer ici.

Certains territoires se sont déjà emparés du sujet et souhaitent se positionner comme leader de la mobilité hydrogène. Associant des investissements en stations de ravitaillement, en production énergétique et en déploiement de véhicules, ces territoires intègrent la dimension complète de la mobilité hydrogène.

On peut citer par exemple le projet Zero Emission Valley (ZEV), lauréat de l’appel à projets européen Blending Call 2017. Piloté par la Savoie et Chambéry-Grand Lac, ZEV va se traduire par la construction de 20 stations de recharge à hydrogène alimentées par 15 électrolyseurs. Les collectivités partenaires se sont de leur côté engagées à acheter 1.000 véhicules à hydrogène.

Ce type de projet intégrant toutes les dimensions de la mobilité hydrogène doit permettre de rendre les territoires moins dépendants énergétiquement et la mobilité moins carbonée.

D’autres pays se positionnent déjà comme porte drapeau de la technologie : le Japon compte déjà près de 100 stations et la Californie compte un parc de 7 000 véhicules hydrogènes, pour 62 stations. La Chine ambitionne de faire rouler 50 000 véhicules hydrogènes dès 2025. Si la France a pris un peu de retard, elle dispose cependant d’un écosystème industriel autour de l’hydrogène très développé et doit pouvoir se placer parmi les pays leader de la mobilité hydrogène.